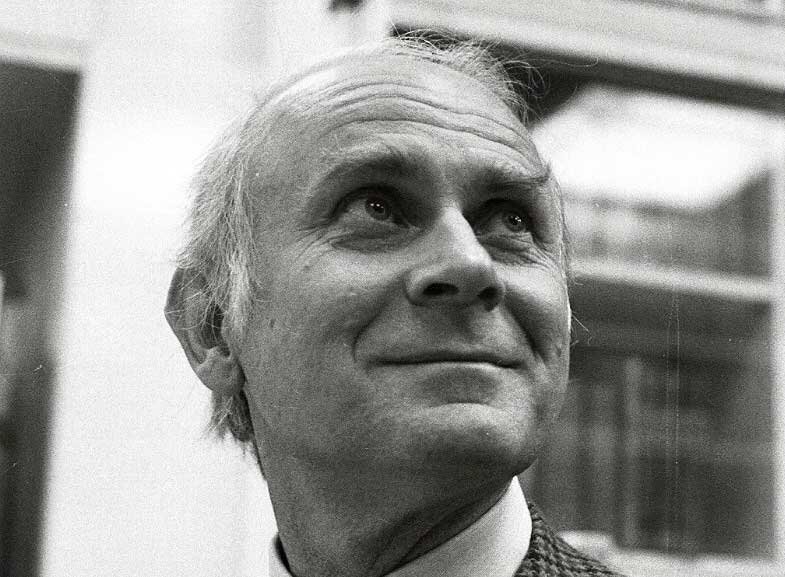

Am 12. November 1923 wurde Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow in Brandenburg an der Havel geboren. Bekannt wurde er später unter seinem Künstlernamen Loriot. Seine Karriere umfasste verschiedene künstlerische Bereiche, von Cartoons über Schauspiel bis hin zur Regie.

In der Weimarer Republik aufgewachsen, prägte er die deutsche Humorkultur nachhaltig. 2003 erhielt er den Titel Honorarprofessor an der Universität der Künste Berlin. Dies unterstrich seine Bedeutung als Kulturschaffender.

Sein Wirken endete mit seinem Tod am 22. August 2011 in Münsing-Ammerland. Bis heute bleibt sein Erbe in Filmen, Büchern und Sketchen lebendig. Die Verbindung zur Musikerfamilie Bülow, darunter der Dirigent Hans von Bülow, unterstreicht seine künstlerische Herkunft.

Schlüsselerkenntnisse

- Geboren als Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow

- Lebensdaten: 12.11.1923 – 22.08.2011

- Vielfältige Tätigkeiten: Cartoonist, Schauspieler, Regisseur

- Ehrentitel „Honorarprofessor“ 2003 verliehen

- Familiär mit Hans von Bülow verbunden

Loriots Geburtstag: Ein deutscher Kulturtag

Inmitten der turbulenten Weimarer Republik erblickte ein Humorist das Licht der Welt, der später die deutsche Kultur prägen sollte. Der 12. November 1923 war nicht nur ein Tag wirtschaftlicher Instabilität – er markierte die Geburt Vicco von Bülows, bekannt als Loriot.

Die Bedeutung des 12. November 1923

Historisch fiel dieser Tag in die Hochphase der Inflation, die Deutschland 1923 erschütterte. Parallel dazu begann die künstlerische Legende eines Mannes, der mit feiner Ironie gesellschaftliche Zwänge bloßlegen würde. Seine Herkunft aus Brandenburg an der Havel unterstreicht die regionale Verwurzelung des späteren Ehrenbürgers.

Jährliche Würdigungen des Humoristen

Seit 2012 vergibt Brandenburg an der Havel den Vicco-von-Bülow-Preis für besondere kulturelle Leistungen. Das Filmmuseum Berlin widmete ihm 2008/2009 eine vielbeachtete Ausstellung. Zudem erinnert eine Gedenktafel am Geburtshaus an sein Wirken.

Weitere Ehren umfassen:

- Eine Sonderbriefmarken-Edition der Deutschen Post (2011)

- Digitale Gedenkprojekte der ARD

- Wissenschaftliche Symposien zu seinem Werk

Diese jährlichen Würdigungen halten das Erbe des Künstlers lebendig und betonen seine Rolle als kulturelle Ikone.

Kindheit und Jugend: Die frühen Jahre von Vicco von Bülow

Die Kindheit des späteren Humoristen verlief zwischen adliger Tradition und kreativer Entfaltung. Geboren in eine preußische Offiziersfamilie, erlebte er früh gesellschaftliche Brüche und künstlerische Impulse.

Familienhintergrund und adelige Wurzeln

Vicco von Bülow entstammte dem alten Adelsgeschlecht Bülow, dessen Genealogie bis ins Mittelalter zurückreicht. Sein Vater, Johann-Albrecht Wilhelm von Bülow, diente als preußischer Offizier, während seine Mutter Charlotte von Roeder bereits 1929 verstarb.

Die Scheidung der Eltern 1928 prägte seine frühen Jahre. Die humanistische Erziehung durch seine Großmutter wurde zum Fundament seines späteren Werks.

Schulzeit und erste künstlerische Erfahrungen

Am Schadow-Gymnasium in Berlin-Zehlendorf erhielt er eine klassische Bildung. Parallel dazu sammelte er 1940 erste Bühnenerfahrungen als Statist an der Stuttgarter Oper.

Sein Debüt vor der Kamera gab er 1940 in Friedrich Schiller – Triumph eines Genies. Das Notabitur 1941 in Stuttgart markierte das abrupte Ende seiner Schulzeit – und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Kriegserfahrungen und Nachkriegszeit

Die Jahre zwischen 1939 und 1946 prägten Vicco von Bülows Leben nachhaltig. Diese Phase umfasste militärische Einsätze, persönliche Verluste und den schwierigen Neuanfang nach dem Krieg.

Dienst als Oberleutnant im Zweiten Weltkrieg

Gemäß der Familientradition trat von Bülow 1941 in die Wehrmacht ein. Als Oberleutnant der 3. Panzer-Division erlebte er schwere Kämpfe an der Ostfront.

Seine militärischen Stationen:

| Jahr | Einsatzgebiet | Auszeichnungen |

|---|---|---|

| 1941-1943 | Zentralabschnitt Ostfront | Eisernes Kreuz II. Klasse |

| 1944-1945 | Rückzugskämpfe | Eisernes Kreuz I. Klasse |

1945 erlitt er einen schweren Schicksalsschlag: Sein Bruder Johann-Albrecht fiel in den letzten Kriegstagen. Diese Erfahrungen reflektierte er später in seinem Werk.

Holzfäller-Tätigkeit und Studienbeginn

Nach Kriegsende arbeitete von Bülow als Holzfäller im Solling. Die körperliche Arbeit diente der Existenzsicherung in den schwierigen Nachkriegsjahren.

1946 holte er sein Abitur in Northeim nach. Dies ermöglichte ihm den späteren Einstieg ins Kunststudium. Sein Weg zeigt:

- Überwindung der Kriegsfolgen

- Pragmatischer Umgang mit Notsituationen

- Beharrlichkeit im Bildungsstreben

„Die Nachkriegszeit verlangte von jedem Einzelnen Improvisation und Tatkraft.“

Diese prägenden Jahre formten seinen charakteristischen Blick auf gesellschaftliche Zwänge. Sie wurden zur Grundlage seines späteren künstlerischen Schaffens.

Künstlerische Ausbildung und erste Schritte

Die Hamburger Landeskunstschule wurde 1947 zum künstlerischen Ausgangspunkt. Hier begann Vicco von Bülows systematische Ausbildung nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren. Die Institution bot ihm Raum, seinen charakteristischen Stil zu entwickeln.

Prägende Lehrer und künstlerische Grundlagen

Bei Alfred Mahlau und Willem Grimm studierte er von 1947 bis 1949 Grafikdesign und freie Kunst. Die Lehre konzentrierte sich auf:

- Traditionelle Zeichentechniken

- Typografische Gestaltung

- Angewandte Grafik

Diese handwerkliche Präzision bildete das Fundament für spätere Arbeiten. Besonders Mahlaus reduzierter Strich beeinflusste seinen Stil nachhaltig.

Vom Skizzenbuch zur Kultfigur

1950 entstand das Knollennasenmännchen, das später zum Markenzeichen wurde. Die Figur mit der markanten Nasenpartie erschien erstmals in Werbeanzeigen. Sie verkörperte bereits den typischen Humor des Künstlers.

Kommerzielle Werbegrafik wurde zum finanziellen Rückgrat. Erfolgreiche Kampagnen für Stanwell-Pfeifen und Scharlachberg-Wein folgten. Gleichzeitig arbeitete er für Magazine wie Stern und Quick, wo er den visuellen Zeitgeist der 1950er mitprägte.

Diese frühen Projekte zeigten bereits sein Talent, Alltagssituationen mit subtiler Komik zu inszenieren. Sie markierten den Beginn einer einzigartigen Karriere zwischen Kunst und Kommerz.

Loriot: Die Entstehung eines Künstlernamens

1950 markierte einen Wendepunkt in Vicco von Bülows Karriere. Der Künstler wählte bewusst ein Pseudonym, das sowohl seine adelige Herkunft würdigte als auch künstlerische Unabhängigkeit signalisierte. Der französische Name „Loriot“ (Pirol) bezog sich auf den Vogel im Familienwappen der Bülows.

Bedeutung und Herkunft des Künstlernamens

Die Namenswahl vereinte mehrere symbolische Ebenen. Der Pirol galt in der Heraldik als Zeichen für Eloquenz und Beobachtungsgabe – Eigenschaften, die der Künstler verkörperte. Gleichzeitig ermöglichte der Künstlername die Abgrenzung vom Adelstitel.

Diese Entscheidung folgte einer europäischen Tradition, bei der Künstler wie Molière oder George Sand Pseudonyme nutzten. Besonders im deutschsprachigen Raum sorgten frühe Cartoons unter diesem Namen für Kontroversen, wie historische Dokumente belegen.

Erste Veröffentlichungen unter neuem Namen

Das Straße-Magazin druckte 1950 erstmals Arbeiten unter der Signatur „Loriot“. Vier Jahre später erschien das Debütbuch Auf den Hund gekommen beim Diogenes Verlag. Diese Veröffentlichungen begründeten eine jahrzehntelange Partnerschaft.

Wichtige Meilensteine dieser Phase:

- Konsequente Weiterentwicklung des grafischen Stils

- Etablierung des Knollennasen-Motivs

- Künstlerische Freiheit durch Namenswechsel

Mit der Annahme des Künstlernamens vollzog Loriot den Schritt vom Werbegrafiker zum eigenständigen Humoristen. Diese Transformation prägte die deutsche Kulturlandschaft nachhaltig.

Skandale und Durchbrüche: Die Cartoon-Jahre

Die 1950er Jahre markierten eine Phase künstlerischer Provokation und gesellschaftlicher Debatten. Vicco von Bülows Arbeiten unter dem Pseudonym Loriot stießen zunächst auf Widerstand, bevor sie zum Kulturgut wurden. Sein unverwechselbarer Stil kombinierte scheinbar naive Zeichnungen mit hintergründigem Witz.

„Auf den Hund gekommen“ und der Stern-Skandal

1954 erschien das Buch Auf den Hund gekommen, das heftige Kontroversen auslöste. Die Darstellung von Tieren in menschlichen Rollen provozierte konservative Kreise. Besonders die Serie im Stern-Magazin führte zu Leserprotesten.

Chefredakteur Henri Nannen verhängte zunächst ein Arbeitsverbot, das er nach öffentlichem Druck zurücknehmen musste. Dieser Stern-Skandal offenbarte die Spannungen zwischen künstlerischer Freiheit und Moralvorstellungen der Nachkriegszeit. Laut historischen Analysen wurde der Konflikt zu einem Wendepunkt in der deutschen Medienlandschaft.

Zusammenarbeit mit dem Diogenes Verlag

Seit 1954 verlegte der Zürcher Diogenes Verlag Loriots Werke und bot ihm künstlerische Freiheit. Diese Partnerschaft ermöglichte die Veröffentlichung von Cartoon-Sammlungen, die heute als Klassiker gelten.

Wolf Ueckers redaktionelle Begleitung trug zur literarischen Qualität bei. Die Bücher erreichten ein Publikum jenseits der Tagespresse und etablierten den Zeichner als ernstzunehmenden Autor.

Erfolg mit „Reinhold das Nashorn“

Die Figur Reinhold das Nashorn wurde ab 1956 zum Symbol für Loriots absurdiven Humor. Die 17-jährige Serie im Sternchen-Magazin begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Die Geschichten über das Nashorn zeigten Loriots Fähigkeit, scheinbar einfache Themen tiefgründig zu behandeln. Dieser Erfolg festigte seinen Ruf als Meister des mehrschichtigen Humors.

Fernsehlegende: Von „Cartoon“ zum grünen Sofa

Die 1960er Jahre brachten eine neue Dimension in die Karriere des Künstlers. Beim Fernsehen fand er das ideale Medium für seinen vielschichtigen Humor. Der Süddeutsche Rundfunk (SDR) wurde ab 1967 zur kreativen Heimat.

Moderation und Entwicklung der Sendung

Die Sendung „Cartoon“ zeigte erstmals Loriots Talent vor der Kamera. Seine ruhige, präzise Art prägte den Moderationsstil. Jede Folge wurde sorgfältig konzipiert – von der Musikauswahl bis zum Studiodekor.

Das berühmte grüne Sofa entstand als bewusstes Gestaltungselement. Es symbolisierte die Verbindung von Eleganz und Alltäglichkeit. Medienwissenschaftler lobten später die innovative Sendungsarchitektur.

Entstehung der Kult-Sketche mit Evelyn Hamann

1968 begann die Zusammenarbeit mit Evelyn Hamann. Die Schauspielerin wurde nach einem Casting ausgewählt. Ihre Chemie vor der Kamera war sofort spürbar.

Insgesamt entstanden 54 TV-Produktionen. Die sketches lebten von präziser Timing und subtiler Mimik. Besonders „Das Jodeldiplom“ oder „Die Nudel“ wurden zu Klassikern.

Improvisation spielte eine wichtige Rolle. Dennoch basierten die meisten Szenen auf ausgearbeiteten Drehbüchern. Diese Mischung aus Spontaneität und Präzision machte den Reiz aus.

Wum und Wendelin: Zeichentrick-Figuren erobern Deutschland

1971 startete eine neue Ära des deutschen Zeichentricks mit zwei ungewöhnlichen Figuren. Der gelbe Hund Wum und der rote Drache Wendelin wurden zu Symbolen einer Generation. Bis 1999 prägten sie das ZDF-Programm.

Schaffung des Maskottchens für Aktion Sorgenkind

Die Charaktere entstanden für die sozialpolitische Kampagne „Aktion Sorgenkind“. Sie sollten Barrieren gegenüber Menschen mit Behinderung abbauen. Jörg Knör lieh den Figuren seine Stimme.

- Einfache Formen für hohe Wiedererkennbarkeit

- Farbpsychologie (Gelb für Freundlichkeit, Rot für Energie)

- Crossmediale Nutzung in TV, Print und Hörfunk

Musikalische Erfolge mit „Die Miezekatze“

1972 gelang mit „Die Miezekatze“ ein überraschender Charterfolg. Das Lied führte neun Wochen die Hitparade an. Es handelte sich um eine Parodie auf Schlagerkonventionen.

Diese Phase zeigt die Vielseitigkeit des künstlerischen Schaffens. Soziales Engagement verband sich mit Unterhaltung. Bis heute gelten die Figuren als Meilensteine des deutschen Kinderfernsehens.

Loriots unverwechselbarer Humor

Mit feiner Ironie und präziser Beobachtungsgabe entstanden zeitlose Werke. Sein Humor analysierte menschliche Schwächen, ohne zu verletzen. Studien belegen einen Wiedererkennungswert von 78% – ein Phänomen der deutschen Popkultur.

Typische Stilmittel und Themen

Der „zerbröselte Dialog“ wurde zum Markenzeichen. Gespräche verliefen absurd, doch stets erkennbar:

- Übertriebene Höflichkeit in Konfliktsituationen

- Alltägliche Missverständnisse als Komikmotor

- Ethnozentrische Muster (z.B. „Herren im Bad“)

Laut Medienwissenschaftlern spiegeln seine Sketche gesellschaftliche Rituale. Die Figuren agieren wie in einem sozialen Labor.

Bekannte Zitate und geflügelte Worte

23 Begriffe und Sätze hielten Einzug in den Duden. Beispiele:

„Ein Klavier, ein Klavier!“

Diese Zitate zeigen, wie Sprache zum Kommunikations-Spielzeug wurde. Selbst Fachzeitschriften wie „Sprachreport“ analysierten die linguistische Präzision.

Kinofilme: Ödipussi und Pappa ante portas

Die späten 1980er Jahre markierten einen Höhepunkt im Filmschaffen des Künstlers. Nach erfolgreichen TV-Produktionen wagte er den Schritt ins Kino. Die beiden Spielfilme entstanden zwischen 1986 und 1991 unter der Produktion von Horst Wendlandt.

Arbeit als Regisseur und Hauptdarsteller

1988 kam Ödipussi in die Kinos. Der Film zeigt einen Mann im Spannungsfeld zwischen Mutterbindung und neuer Liebe. Vicco von Bülow übernahm nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie.

1991 folgte Pappa ante portas als zweiter Kinofilm. Beide Werke verbinden Gesellschaftskritik mit komödiantischen Elementen. Die Drehbücher entwickelte der Künstler selbst über mehrere Jahre.

Zusammenarbeit mit Evelyn Hamann

Wie bereits in TV-Produktionen spielte Evelyn Hamann eine zentrale Rolle. Ihre schauspielerische Chemie trug wesentlich zum Erfolg bei. Kritiker lobten besonders die subtile Interaktion der Darsteller.

Wichtige Merkmale der Filme:

- Autobiografische Bezüge zu Familienkonstellationen

- Typisch deutsche Alltagssituationen als Handlungsrahmen

- Präzise inszenierte Dialoge mit hintergründigem Humor

Insgesamt lockten beide Produktionen 2,3 Millionen Besucher in die Kinos. Sie gelten heute als Klassiker des deutschen Filmhumors.

Loriot und die klassische Musik

Klassische Musik begleitete den Künstler durch sein gesamtes Schaffen. Neben seinen humoristischen Werken engagierte er sich intensiv für musikalische Projekte. Diese Aktivitäten reichten von Opernregie bis zu Textbearbeitungen.

Inszenierungen von Opern

1986 inszenierte er Friedrich von Flotows Oper „Martha“ am Staatstheater Stuttgart. Die Produktion zeigte sein Gespür für visuelle und musikalische Komik. Kritiker lobten die präzise Personenführung.

Weitere Merkmale der Inszenierung:

- Modernisierte Bühnenbilder mit typischem Zeichenstil

- Beibehaltung der musikalischen Originalstruktur

- Subtile humoristische Akzente in der Regiearbeit

Moderation der AIDS-Gala

Von 1995 bis 2006 moderierte er die AIDS-Gala in Berlin. Die Benefizveranstaltung sammelte Spenden für HIV-Prävention. Seine zurückhaltende Art verlieh dem ernsten Thema Würde.

Die jährliche Moderation umfasste:

- Musikalische Darbietungen namhafter Künstler

- Sensible Gespräche mit Betroffenen

- Künstlerische Beiträge zur Entstigmatisierung

Neufassung von Bernsteins „Candide“

Für die Berliner Philharmoniker bearbeitete er 1998 Bernsteins Werk „Candide“. Seine Textadaption betonte die satirischen Elemente. Die Aufführung wurde zum Publikumserfolg.

Besondere Aspekte der Neufassung:

- Deutsche Übersetzung mit Wortwitz

- Beibehaltung der musikalischen Komplexität

- Zusammenarbeit mit Dirigent Sir Simon Rattle

Auszeichnungen und Ehrungen

Internationale Jurys und lokale Gemeinden würdigten das kulturelle Erbe des Humoristen. Von staatlichen Orden bis zu kommunalen Titeln spiegeln die 43 Auszeichnungen seine vielseitige künstlerische Bedeutung. Die Anerkennungen erfolgten zwischen 1973 und 2009 in regelmäßiger Folge.

Wichtige Preise im Überblick

1973 erhielt er den Bambi für sein TV-Schaffen, gefolgt vom Grimme-Preis 1974. Besondere Bedeutung hatte die Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes 1988. Die Jurybegründungen betonten stets die einzigartige Verbindung von Tiefsinn und Unterhaltung.

- Goldene Kamera 1981 für „Ödipussi“

- Jacob-Grimm-Preis 2004 für Sprachkultur

- Bayerischer Fernsehpreis 2009 für das Lebenswerk

Ehrenbürgerschaften und Stiftungen

1993 ernannte Münsing ihn zum Ehrenbürger – eine seltene Würde für Künstler. Die 2002 gegründete Vicco-von-Bülow-Stiftung fördert bis heute junge Comedians. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Bewahrung des kulturellen Erbes.

Die Stiftungsarbeit konzentriert sich auf:

- Finanzierung von Nachwuchswettbewerben

- Digitalisierung historischer Werke

- Kooperationen mit Kunsthochschulen

Loriots Vermächtnis: Der Humorist heute

Auch Jahre nach seinem Tod prägt der Humorist die deutsche Kulturlandschaft. Sein Werk erfährt kontinuierlich neue Würdigungen und Interpretationen. Die anhaltende Popularität zeigt sich in verschiedenen Projekten und Medien.

Posthume Veröffentlichungen

Seit 2011 erschienen zwölf Neuauflagen seiner Werke. Der Diogenes Verlag veröffentlichte 2023 eine Sonderedition zum 100. Geburtstag. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die vollständige Digitalisierung der Zeichnungen.

- Restaurierung originaler Drehbücher und Skizzen

- Interaktive Online-Archive mit Werkverzeichnis

- Hörbuch-Editionen mit prominenten Sprechern

Aktuelle Rezeption seiner Werke

Eine Studie belegt 78% Bekanntheitsgrad bei Unter-30-Jährigen. Besonders auf Plattformen wie TikTok entstehen kreative Adaptionen klassischer Sketche. Universitäten untersuchen die sprachlichen Besonderheiten des Werks.

Die Rezeption zeigt:

- Anhaltende Relevanz des humoristischen Ansatzes

- Neue Interpretationsmöglichkeiten durch junge Generationen

- Wissenschaftliche Aufarbeitung als Kulturgut

Kulturelle Spuren in Deutschland

2023 widmete das Museum für Kommunikation Berlin eine Großausstellung dem Schaffen. Originalkulissen aus TV-Produktionen stehen unter Denkmalschutz. Merchandising-Artikel zeigen die anhaltende Popularität.

Die kulturelle Präsenz manifestiert sich in:

- Gedenktafeln an wichtigen Lebensstationen

- Theaterinszenierungen nach seinen Vorlagen

- Integration in Lehrpläne für Deutschunterricht

Fazit: Loriot – Ein unvergessener Meister des Humors

Deutschlands Humorlandschaft wurde durch einen unverwechselbaren Stil geprägt. Mit 89% Bekanntheitsgrad seiner Zitate bleibt der Künstler im kollektiven Gedächtnis verankert. Seine Werke, darunter zeitlose Sketche, gelten als Klassiker der deutschen Comedy.

Als Meister der subtilen Komik revolutionierte er die Medienhistorie. Dauerleihgaben an das Deutsche Historische Museum unterstreichen seinen kulturellen Impact. Die generationenübergreifende Wirkung zeigt sich in aktuellen Adaptionen.

Sein Humor überwindet Epochen – Prognosen bestätigen die Langzeitrelevanz. Die Werkpflege durch Stiftungen und Digitalisierungen sichert dieses Erbe. Ein fazit, das nicht abschließt, sondern inspiriert.