Der Reformationstag erinnert an die Veröffentlichung der 95 Thesen durch Martin Luther am 31. Oktober 1517 in Wittenberg.

Dieser Tag hat große kirchen- und kulturgeschichtliche Bedeutung in Deutschland. In Teilen Nord- und Ostdeutschlands ist der 31. Oktober ein gesetzlicher Feiertag.

Seit 1990 oder später haben mehrere Bundesländer den Anlass als arbeitsfreien Tag eingeführt. In Lutherstädten wie Wittenberg bestimmen Gottesdienste, Führungen und Festakte den Ablauf.

Der Beitrag bietet eine knappe, faktenbasierte Einordnung. Er erklärt Herkunft, rechtliche Lage und regionale Unterschiede.

Wichtigste Erkenntnisse

- Der 31. Oktober markiert den historischen Beginn der Reformation.

- In mehreren Bundesländern ist der Tag gesetzlicher Feiertag.

- Er erinnert an Luthers 95 Thesen von 1517 in Wittenberg.

- Der Beitrag liefert klare Kalenderinformationen und regionale Hinweise.

- Nachbarfeiertage wie Allerheiligen erklären unterschiedliche Regelungen.

Was ist der Reformationstag? Herkunft, Datum und Bedeutung

Seit dem 17. Jahrhundert erinnert ein fixes Datum an den Beginn einer religiösen Debatte. Der Begriff Reformationstag bezeichnet einen historischen Gedenktag, der an die Veröffentlichung reformatorischer Thesen im Oktober 1517 erinnert.

Als Gedenktag ist er seit 1667 belegt. Kurfürst Georg II. von Sachsen legte den 31. Oktober als einheitliches Datum fest. Damit entstand ein verbindlicher Erinnerungstag mit kirchlicher und gesellschaftlicher Relevanz.

Inhaltlich steht die Auseinandersetzung mit Lehre und Praxis im Zentrum. Die Folge war eine nachhaltige Veränderung innerhalb der Kirche und breitere Debatten über religiöse Ordnung und Einheit.

- Gedenkdatum: 31. Oktober, institutionalisiert im 17. Jahrhundert.

- Auslöser: die Veröffentlichung der 95 Thesen.

- Bedeutung: Impuls für theologische, kirchliche und gesellschaftliche Entwicklungen.

„Der Tag dient als Bezugspunkt für Gottesdienste, Predigten und Bildungsangebote.“

Martin Luther und der 31. Oktober 1517: 95 Thesen und der Protest gegen den Ablasshandel

Die Veröffentlichung am 31. Oktober 1517 durch Martin Luther setzte eine theologische Debatte in Gang. Seine Thesen richteten sich gegen den verbreiteten Ablasshandel.

Im Kern behauptete Luther, dass Gottes Gnade nicht käuflich sei. Ablässe hätten keine Wirkung für das Heil. Die 95 Thesen zielten auf eine akademische Disputation, lösten aber eine breite öffentliche Diskussion aus.

Ob die Thesen physisch an der Tür der Schlosskirche befestigt wurden, ist historisch nicht gesichert. Sicher ist die rasche Verbreitung der Schriften nach Oktober 1517. Unter dem Stichwort luther thesen bleibt die Kritik an käuflichen Heilsversprechen bis heute präsent.

Wirkung und Gründe der Kritik

- Fokus auf Rechtfertigung allein aus Glauben.

- Ablasspraktiken wurden als Einnahmequelle kritisch bewertet.

- Wahl des Datums vor Allerheiligen erhöhte die Aufmerksamkeit.

| Aspekt | These | Folge |

|---|---|---|

| Rechtfertigung | Glaube statt Kauf | Verlagerung theologischer Prioritäten |

| Ablasshandel | Wirtschaftliche Kritik | Verlust von Vertrauen in Praktiken |

| Öffentliche Wirkung | Verbreitung der Thesen | Beginn breiter Reformbewegungen |

Die Tür der Schlosskirche Wittenberg: Mythos, Fakten und die Thesentür

In Wittenberg hat sich die Tür der Schlosskirche als ikonisches Bild der Reformation etabliert. Historiker betonen jedoch, dass ein physischer Anschlag der Thesen 1517 nicht sicher belegt ist.

Wichtiger ist die Wahl des Vorabends von Allerheiligen und die schnelle publizistische Verbreitung der Schriften. Drucke und Versandwege spielten eine zentrale Rolle für die Reichweite der 95 Thesen.

Die Forschung weist auf alternative Übermittlungsformen hin. Damit rückt die inhaltliche Kritik an Ablasspraktiken in den Vordergrund, unabhängig vom Tür-Mythos.

- Die Schlosskirche bleibt symbolischer Erinnerungsort.

- Die Tür visualisiert die Öffnung einer kirchlichen Debatte.

- Quellenkritik zeigt mehrere Verbreitungswege neben einem Anschlag.

- Gedenktafeln und die heutige Thesentür machen historische Debatten sichtbar.

„Der Ort entwickelte sich zu einem Pilgerziel und ist heute Teil des historischen Gedächtnisses.“

Vom Impuls zur Reformation: Wie aus Thesen eine Bewegung wurde

Aus einer akademischen Auseinandersetzung entwickelte sich binnen Jahren eine breit getragene Reformbewegung. Luthers Thesen gaben den initialen Impuls, doch die Dynamik entstand erst durch Druck, Debatten und politische Beteiligung.

Reformatoren wie Philipp Melanchthon, Johannes Calvin und Thomas Müntzer formten unterschiedliche Wege der Erneuerung. Regionale Unterschiede führten zur Herausbildung eigenständiger Kirche-modelle.

Autoritäten reagierten mit Disziplinarmaßnahmen und lokaler Verfolgung. Zugleich beschleunigten Druckereien die Verbreitung von Schriften. Neue Medien erhöhten Reichweite und Druck auf bestehende Strukturen.

Martin Luther blieb als Namensgeber zentral, doch die Bewegung war plural und von lokalen Herrschern abhängig. Diese setzten oft neue Kirchenordnungen durch und machten Reformen praktikabel.

- Aus Disputation wurde eine breite Reformationsbewegung.

- Unterschiedliche theologische Ausprägungen prägten lutherische und reformierte Traditionen.

- Drucktechnik und politische Unterstützung entschieden über Durchsetzung.

Weiterführende Informationen zu Luthers Ideen erläutern die theologische Grundlage und den frühen Verlauf der Bewegung.

Luthers Bibelübersetzungen und die Sprache: Warum die Bibel ins Deutsche kam

Mit der deutschen Bibelübersetzung öffnete sich ein direkter Zugang zur Heiligen Schrift außerhalb kirchlicher Eliten.

Martin Luther übersetzte das Neue Testament 1522 aus dem Griechischen ins Deutsche. Das Alte Testament basiert auf hebräischen und aramäischen Texten.

Im Jahr 1534 erschien die erste vollständige Bibel in deutscher Sprache. Die Ausgabe wurde rasch gedruckt und verbreitet.

Die Absicht war klar: Verständlichkeit und Zugänglichkeit für Laien. Predigt, Bildung und persönliche Bibellektüre profitierten unmittelbar.

- Neue Testamentsübersetzung 1522, Vollbibel 1534.

- Ausgangssprachen: Griechisch, Hebräisch, Aramäisch.

- Übersetzung stärkte Predigtpraxis und Gemeindebildung in der Kirche.

- Sprachliche Formulierungen prägten Redewendungen bis heute.

- Druck und Vertrieb ermöglichten breite regionale Verbreitung.

„Die Übersetzung gilt als Meilenstein im Verhältnis von Schrift, Lehre und kirchlicher Autorität.“

Gesellschaftlicher Wandel: Reformation, Moral und Machtverhältnisse

Die Reformation veränderte Alltagsmoral, Besitzverhältnisse und politische Machtstrukturen in vielen Regionen Europas.

Reformatorische Ideen berührten das Gewissen vieler menschen. Predigt und Schrift prägten neue Normen für Arbeit, Familie und Bildung.

Besitz- und Herrschaftsordnungen gerieten in Bewegung. Religiös begründete kritik wurde politisch wirksam und schwächte lokale Machtzentren.

Die kirche verlor Erklärungsmonopol; lokale Räte und Fürsten übernahmen Zuständigkeiten. Das förderte neue Gemeindestrukturen und Mitwirkung.

- Bildung und Alphabetisierung erhielten Impulse durch vermehrte Schriftverwendung.

- Soziale Spannungen traten auf; manche Konflikte eskalierten gewaltsam.

- Regionale Unterschiede bestimmten Geschwindigkeit und Ausmaß des Wandels.

Die Wechselwirkung von Theologie, Politik und Ökonomie bleibt zentral für das Verständnis der Epoche. Reformen wirkten zugleich kulturell und materiell.

Konflikt und Frieden: Vom Augsburger Religionsfrieden zum Westfälischen Frieden

Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 schuf vorübergehend eine politische Basis für konfessionelle Stabilität.

Ab etwa 1600 verschoben sich viele Auseinandersetzungen. Religiöse Gründe vermischten sich zunehmend mit machtpolitischen Zielen. Das mündete im Dreißigjährigen Krieg, der große Regionen verwüstete.

Viele Christen litten unter Plünderungen, Einquartierungen und Hunger. Dörfer und Städte verloren Bevölkerungsanteile. Wirtschaft und Alltag wurden nachhaltig gestört.

Der am 25. Oktober 1648 verkündete Westfälische Friede setzte neue Regeln. Er stellte lutherische, reformierte und katholische Konfessionen rechtlich gleich. Zugleich wurde die Rolle der Kirche innerhalb politischer Ordnungen neu justiert.

„Der Westfälische Friede markiert das Ende großskaliger Konfessionskriege und den Beginn moderner Friedensordnung.“

- 1555: Vorübergehende Stabilisierung durch Augsburg.

- 1600ff: Konflikte werden machtpolitisch.

- 1648: Westfälischer Friede sichert konfessionelle Rechte.

Der heutige Reformationstag erinnert indirekt an diese Folgen. Er verweist auf die Verflechtung von Glauben, Staat und weltlichen Interessen.

Reformationstag als gesetzlicher Feiertag: In welchen Bundesländern ist am 31. Oktober frei?

Die gesetzliche Lage am 31. Oktober unterscheidet sich regional. In Teilen Nord‑ und Ostdeutschlands ist der Tag arbeitsfrei geregelt. Das beeinflusst Planung für Beschäftigte und Familien.

Feiertag im Norden und Osten

Der 31. Oktober ist in neun Bundesländern gesetzlicher Feiertag. Dazu gehören Brandenburg, Mecklenburg‑Vorpommern, Sachsen, Sachsen‑Anhalt und Thüringen sowie seit 2018 Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig‑Holstein.

Kein gesetzlicher Feiertag

In Bayern, Baden‑Württemberg, Berlin, Hessen, Rheinland‑Pfalz, Nordrhein‑Westfalen und dem Saarland bleibt der Tag regulärer Arbeitstag. Dort gelten andere regionale Regeln und Feierkulturen.

Allerheiligen am 1. November

Der katholisch geprägte 1. November ist in Bayern, Baden‑Württemberg, Rheinland‑Pfalz, NRW und dem Saarland gesetzlicher Feiertag. In diesen Regionen kompensiert Allerheiligen oft den fehlenden arbeitsfreien Status am 31. Oktober.

- Kurz: Neun Länder arbeitsfrei, vor allem Norden und Osten.

- Berlin und Hessen: Weder 31. Oktober noch 1. November frei.

- Ursache: Regionale konfessionelle Prägungen und politische Entscheidungen.

| Region | Status 31. Oktober | Status 1. November | Bemerkung |

|---|---|---|---|

| Norden (Bremen, HH, NI, SH) | Feiertag | meist kein Feiertag | Seit 2018 flächendeckend im Norden |

| Osten (BB, MV, SN, ST, TH) | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag seit Wiedervereinigung bzw. früher |

| Süd/West (BY, BW, RP, SL, NW) | kein Feiertag | Allerheiligen oft Feiertag | Katholische Prägung erklärt Unterschiede |

| Berlin, Hessen | kein Feiertag | kein Feiertag | Beide Tage regulär arbeitsfähig |

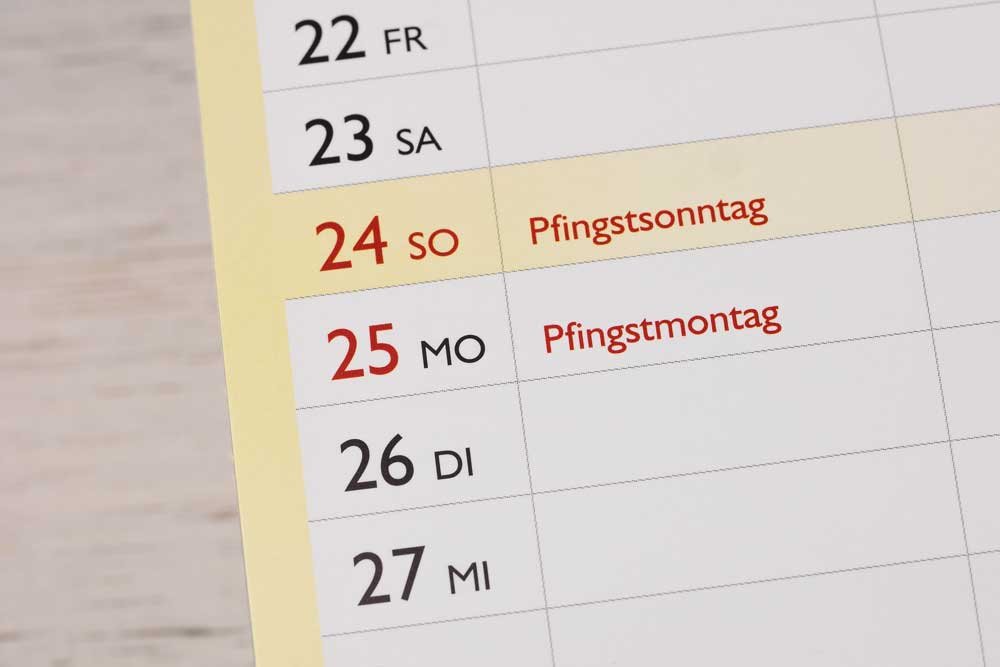

Reformationstag 2025 und die nächsten Jahre: Wochentage und Ausblick

Für die Jahresplanung liefert der 31. Oktober genaue Hinweise auf mögliche Brückentage und Veranstaltungen.

2025 fällt der reformationstag auf einen Freitag. Das eröffnet Berufstätigen und Gemeinden praktisches Brückentagspotenzial.

31. Oktober 2025: Ein Freitag mit Brückentagspotenzial

Ein Freitag erlaubt kurze Dienstreisen, verlängerte Wochenenden und flexible Veranstaltungsplanung.

Kalenderblick: 2026 bis 2030 im Überblick

| Jahr | Wochentag |

|---|---|

| 2026 | Samstag |

| 2027 | Sonntag |

| 2028 | Dienstag |

| 2029 | Mittwoch |

| 2030 | Donnerstag |

- Die Übersicht erleichtert Urlaubs‑ und Veranstaltungsplanung über mehrere Jahre.

- Regionale Feiertagsregelungen sind zusätzlich zu berücksichtigen.

- Terminangaben erfolgen präzise und ohne Interpretationsspielraum.

„Klare Kalendereinträge unterstützen private und berufliche Organisation.“

Reformationstag

Internationale Gedenkformen zeigen, wie stark die reformatorische Debatte in der Welt nachwirkt.

In vielen protestantischen Kirchen erinnern Christen an die Kritik von Martin Luther und an die Thesen, die theologische Dispute auslösten. Liturgisch liegen Schwerpunkte auf Schrift, Predigt und Gesang.

Der Tag hat in einigen Ländern rechtlichen Status. So ist er in Slowenien und Chile als gesetzlicher Feiertag verankert. In der Schweiz begehen reformierte Kirchen den Reformationssonntag am ersten Sonntag nach dem 31. Oktober.

- International rezipierter Gedenktag in protestantischen Traditionen.

- Erinnerung an luther thesen und deren Wirkung.

- Kirchliche Praxis variiert nach Landeskirche und Rechtslage.

„Der weltweite Bezug verdeutlicht die Ausstrahlung der reformatorischen Bewegung.“

| Aspekt | Beispiel | Bemerkung |

|---|---|---|

| Gesetzlicher Feiertag | Slowenien, Chile | Staatliche Anerkennung außerhalb Deutschlands |

| Liturgie | Reformationssonntag (Schweiz) | Flexibler Termin, sonntagsbezogen |

| Gedenkinhalt | Thesen und Reformimpulse | Theologische Diskussionen im Zentrum |

Traditionen und Feiern: Gottesdienste, Musik und Predigtthemen

Musik und Bibellesungen strukturieren den Ablauf zahlreicher Gemeindeveranstaltungen an diesem Datum. Gottesdienste greifen gezielt die historischen Anliegen der Reformation auf.

„Eine feste Burg ist unser Gott“: Lieder Luthers im Gottesdienst

Predigten setzen oft einen direkten Bezug zu den Thesen und prüfen deren Bedeutung für heute. Dabei stehen Schriftprinzip, Gnade und Christuszentrierung im Zentrum.

Lesungen orientieren sich an biblischen Kerntexten zur Rechtfertigung aus Glauben. Die Bibel bleibt dabei Ausgangspunkt für Auslegung und Predigt.

Musikalisch prägen Choräle und geistliche Werke die Stimmung der Feiern. Das Lied von Martin Luther zählt zu den festen Bestandteilen vieler Gottesdienste.

- Gemeinden gestalten Predigtserien, die reformatorische Anliegen auf aktuelle Fragen beziehen.

- Gemeindepädagogische Angebote sprechen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

- Liturgische Formen variieren regional, bleiben aber inhaltlich am Gedenkanlass ausgerichtet.

„Gottesdienstliche Praxis verbindet musikalische Tradition und theologische Reflexion.“

Wittenberg, Eisleben, Magdeburg: Wo der Reformationstag besonders lebendig ist

Wittenberg, Eisleben und Magdeburg bieten jeweils eigene Programme, die historische Inhalte und moderne Formate verbinden.

Reformationsfest in Wittenberg

In Wittenberg finden Festgottesdienst, Festkonzert und Führungen statt. Besucherinnen und Besucher können die Altstadt und historische Plätze erleben.

Führungen führen zu Stadtkirche und zur Schlosskirche. Ein historisches Marktspektakel veranschaulicht Alltagskultur der Reformationszeit.

Eisleben und Magdeburg

In Eisleben steht der Festgottesdienst in St. Andreas im Zentrum. Vorträge wie „Gesungener Glaube – 500 Jahre evangelische Gesangbücher“ ergänzen das Programm.

Magdeburg bietet Andachten, Vorträge und Kulturformate zu historischen und aktuellen Fragen. Die Angebote richten sich an viele Menschen.

Wittenberger Klangthesen

Am Bunkerberg nahe dem Lutherhaus macht die Installation „Wittenberger Klangthesen“ die 95 Thesen hörbar. Die Klangarbeit setzt einen künstlerischen Akzent.

„Die Veranstaltungen verbinden Erinnerung, Bildung und künstlerische Zugänge und ziehen Besucherströme an.“

- Highlights: Gottesdienste, Führungen, Marktspektakel, Klanginstallation.

- Orte: Stadtkirche, Schlosskirche, Bunkerberg, St. Andreas.

- Publikum: Lokale und überregionale Menschen mit Interesse an Reformationsgeschichte.

Kulinarik zum Feiertag: Reformationsbrötchen und Reformationsbrot

Regionale Backtraditionen prägen die kulinarische Begleitung des 31. Oktober in Mitteldeutschland.

In Sachsen, Sachsen‑Anhalt und Thüringen sind Reformationsbrötchen verbreitet. Es handelt sich um viereckige Hefeteigtaschen mit Marmelade in der Mitte.

Die Marmelade symbolisiert die Lutherrose und dient als Erkennungszeichen. Bäckereien bieten saisonale Varianten und Füllungen an.

Im Dresdner Umland und im Vogtland ist das Reformationsbrot üblich. Es ähnelt einem Stollen und enthält Aprikosenkonfitüre sowie eine Fondantglasur.

- Reformationsbrötchen gehören traditionell zum Feiertag in Mitteldeutschland.

- Regionale Bäckereien variieren Rezepturen, bewahren aber die Symbolik.

- Kulinarik ergänzt Gottesdienste und Kulturprogramme sachlich und alltagsnah.

„Backwerk verbindet Erinnerung und Alltag und macht historische Inhalte greifbar.“

| Gebäck | Region | Zutaten | Symbolik |

|---|---|---|---|

| Reformationsbrötchen | Sachsen, Sachsen‑Anhalt, Thüringen | Hefeteig, Marmelade | Marmelade als Lutherrose |

| Reformationsbrot | Dresdner Umland, Vogtland | Stollenartige Teige, Aprikosenkonfitüre, Fondant | Festliches Gebäck zum Gedenktag |

| Saisonale Varianten | Regionale Bäckereien | Nuss, Mohn, Fruchtfüllungen | Lokale Identität und Tradition |

Reformationstag und Halloween am 31. Oktober: Konkurrenz oder Koexistenz?

Am 31. oktober treffen sich liturgische Gedenkformen und populäre Bräuche auf engem Raum.

Halloween hat keltische Wurzeln und verbreitete sich über die USA in die breite Popkultur. Gruppen von Kindern ziehen am Abend von tür zu tür und fordern „Süßes oder Saures“.

Tagsüber dominieren in vielen Orten Gottesdienste, Vorträge und Bildungsangebote. Diese Formate entstammen religiöser Erinnerung und verfolgen andere Ziele als feste Maskeraden.

In Regionen mit starker Bindung an die katholischen kirche folgt häufig am 1. November Allerheiligen als gesetzlicher Feiertag. Das beeinflusst öffentliche Planung und wahrgenommene Prioritäten.

Die Koexistenz zeigt sich meist in der zeitlichen Trennung: Andacht und Bildung am Tag, populäre Festaktivitäten am Abend. Kulturgeschichtlich unterscheiden sich Herkunft und Zweck deutlich.

„Der Datumsgleichheit steht in vielen Gemeinden eine klare Trennung von liturgischer Feier und weltlichem Brauchtum gegenüber.“

- 31. Oktober vereint Gedenktag und Brauchtum.

- Halloween: Abendaktivitäten mit Verkleidung.

- Gedenkformen: tagsüber, kirchlich und bildend.

- Regionale Regeln prägen Wahrnehmung und Nutzung des Tages.

| Aspekt | Typ | Hauptzeit |

|---|---|---|

| Halloween | Populäres Brauchtum | Abend/Nacht |

| Gedenkfeiern | Kirchliche/öffentliche Formate | Tagsüber |

| Allerheiligen | Kirchlicher Feiertag | 1. November |

Kontroversen und Kritik: Spaltungsvorwurf, antisemitische Schriften und wirtschaftliche Debatten

Bei der Einführung eines gesetzlichen Gedenktags traten rasch unterschiedliche Einwände zutage. Katholische Vertreter betonten den Vorwurf der historischen Spaltung des Christentums und verwiesen auf ökumenische Folgen.

Jüdische Gemeinden kritisierten ausdrücklich Luthers antisemitische Schriften und seine Forderungen nach Vertreibung. Diese Kritik prägt die öffentliche Debatte über Erinnerung und Verantwortung.

Arbeitgeber und Wirtschaftsvertreter monierten ökonomische Nachteile. Zusätzliche freie Tage führen nach ihrer Auffassung zu Produktivitätsverlusten und höheren Personalkosten.

Weitere Diskussionspunkte werden sachlich vorgetragen und betreffen die Bewertung der Thesen, die Rolle des Papst und die langfristige Wirkungsgeschichte reformatorischer Aussagen.

- Feiertagsstatus führte zu konfessionellen Spannungen.

- Historische Spaltung bleibt zentrales Argument der kritik.

- Antisemitische Passagen werden von jüdischen Vertretern als ernstes Problem bezeichnet.

- Wirtschaft beklagt Produktions- und Planungsaufwand durch zusätzliche freie Tage.

„Die Debatte verbindet Erinnerungskultur mit konkreten politischen und wirtschaftlichen Interessen.“

Der Abschnitt dokumentiert unterschiedliche Positionen und ordnet sie sachlich ein. Er macht Spannungsfelder zwischen Erinnerungskultur und Gegenwartspolitik transparent.

November im Kontext: Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag

Der November vereinigt mehrere Gedenk‑ und Trauertage mit unterschiedlicher konfessioneller Prägung. Diese Tage folgen dicht aufeinander und beeinflussen Kalenderplanung, Gottesdienstangebote und öffentliche Gedenkformen.

Allerheiligen am 1. November ist in Bayern, Baden‑Württemberg, Rheinland‑Pfalz, Nordrhein‑Westfalen und dem Saarland gesetzlicher Feiertag. Als zentraler Feiertag der katholischen kirche prägt er regionale Liturgie und Friedhofsbesuche.

Allerseelen (2. November) würdigt verstorbene Angehörige, bleibt aber arbeitsrechtlich ohne Feiertagsstatus. Der Tag ist liturgisch bedeutsam; er steigert die Friedhofsaktivität, ohne rechtliche Auswirkungen auf Arbeitszeiten.

Der Volkstrauertag fällt auf den vorletzten Sonntag des evangelischen Kirchenjahres. Er dient der staatlich‑kirchlichen Erinnerung an Kriegs‑ und Gewalthinterbliebene und prägt öffentliche Zeremonien und Kranzniederlegungen.

Der Buß‑ und Bettag existiert als gesetzlicher Feiertag seit 1995 nur noch in Sachsen. Er liegt mittwochs zwischen Volkstrauertag und Totensonntag und hat konfessionell‑pädagogische Bedeutung.

Totensonntag ist ein „Stiller Feiertag“ eine Woche vor dem 1. Advent. Liturgisch steht er im Zeichen der Trauer und des Schweigens; öffentliche Veranstaltungen sind häufig eingeschränkt.

- Der November bündelt verschiedene Gedenktage mit konfessionellen Schwerpunkten.

- Allerheiligen: gesetzlicher Feiertag in fünf Bundesländern; katholische Liturgie dominiert.

- Allerseelen: liturgisch bedeutend, aber kein Feiertag.

- Volkstrauertag: staatlich‑kirchliche Erinnerung an Kriegsopfer.

- Buß‑ und Bettag: nur in Sachsen gesetzlich erhalten.

- Totensonntag: stiller, liturgisch geprägter Feiertag vor Advent.

„Der Monatsverlauf zeigt konfessionelle Unterschiede, aber auch gemeinsame Gedenkpraktiken.“

So begehst du den Reformationstag heute: Ideen für Familien, Gemeinden und Bildung

Für Familien und Lehrende ergeben sich am 31. Oktober praktische Möglichkeiten zur lokalen Erinnerungskultur.

Evangelische Gemeinden feiern Gottesdienste mit Chorälen; oft erklingt „Eine feste Burg“. Solche Feiern verbinden Liturgie und Gemeinschaft.

Bildungsformate ergänzen das Angebot. Museen und Gedenkstätten bieten Sonderführungen und thematische Stadtführungen in Wittenberg, Eisleben und Magdeburg an.

Schulen nutzen Projekttage, um die Bibel als Quelle reformatorischer Texte zu besprechen. Erwachsenenbildung veranstaltet Vorträge und Lesungen.

Regionale Bäckereien bereichern den Tag mit traditionellen Backwaren. Digitale Formate stellen Zeitachsen und Unterrichtsmaterial als Download bereit.

- Familien: Gottesdienstbesuch und thematische Stadtführung am 31. Oktober.

- Gemeinden: Vorträge, Lesungen und musikalische Programme mit Bibelbezug.

- Museen: Sonderführungen und schulische Kooperationen.

- Planung: Öffnungszeiten und regionale Feiertagsregelungen beachten.

„Praktische Angebote verbinden Erinnerung, Bildung und Gemeinschaft.“

| Zielgruppe | Angebot | Nutzen |

|---|---|---|

| Familien | Gottesdienste, Stadtführung | Gemeinsames Lernen und Erleben |

| Schulen | Projekttage, Unterrichtsmaterial | Historische Einordnung, Quellenarbeit |

| Gemeinden | Konzerte, Lesungen | Bildung und Vernetzung |

Fazit

Das Datum bündelt historische Erinnerung mit praktischen Feierformen in Kirchen und Städten.

Der Reformationstag verweist auf die Veröffentlichung der 95 Thesen von 1517 und auf langfristige Veränderungen in Theologie, Politik und Alltagskultur.

Regionale Regeln zur Freistellung prägen den Ablauf am 31. Oktober. Kulturelle Angebote, musikalische Programme und Bildungsformate sichern die Verankerung des Gedenkens.

Der Beitrag liefert eine präzise, faktenbasierte Zusammenfassung für die Planung. Weiterführende Details zur Reformation stehen zur vertiefenden Lektüre bereit.